Feb 19, 2012 | Laboratoire en

Third stage of Legend(s), « It is not by thirst that the crocodile comes out of the river to go on shore lick the morning dew » continues the process initiated in 1994 in an ordinary French suburb confronted to racism, then carried on in Bosnia-Herzegovia during the war.

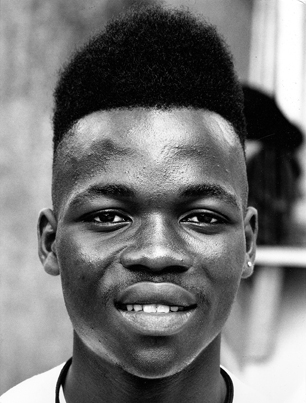

Original photographic portraits taken by Maryvonne Arnaud in different African cities are sent to writers from Africa who live further and further away from the place where the photos have been shot. It is up for them to tackle with these portraits of unknown faces and to catch the elusive, the invisible, the unreadable, through captioning them..

« Legend(s) » deals with otherness, that is to say the dreadful process of affabulation produced by each meeting with the face of others. The intuitive stories of the associated poets help us to break cover the isolationism in order to discover the stranger without eliminating disorder, uncertainty, without clarifying or prioritizing.The associated writers were Pius Ngandu Nkasham, Patrick Chamoiseau, Tanella Boni, Kangni Alemdjrodo, Ahmadou Kourouma, Jean Luc Raharimanana, Tierno Monénembo, Frédéric Bruly Bouabré, Mazisi Kunéné, Leila Sebbar, Aminata Sow Fall and Abdourahman Waberi.

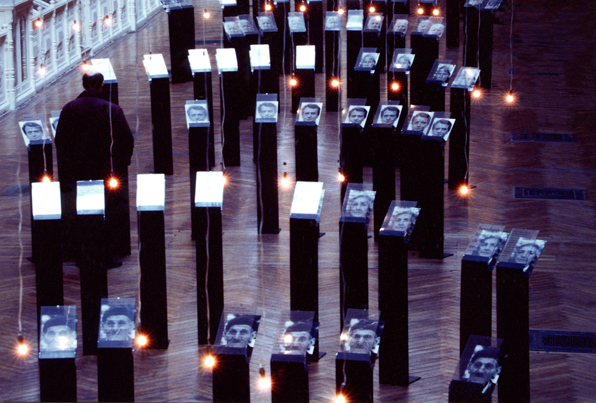

Created in Abidjan, this travelling exhibition was displayed in Dakar, Cotonou, Lomé, Niamey, Bobo-Dioulasso…

Download the order form

ORIGINAL TEXTS:

Ici, dans le cercle de tous les vertiges, tu as marqué la présence d’une légende surgie des temps qui n’existent plus.

Puisque tu portes un calicot blanc traversé des fables initiatiques. Puisque sur ton front apparaît un signe imperceptible qui indique les versants des montagnes rêvées. Puisque le collier de ta barbiche blanche ramène la mémoire vers les bosquets interdits. Puisque ton regard…, mais pourquoi ne hurle-t-il pas dans la tempête, ton regard ? Mais pourquoi ne peuvent-ils pas exister, ces temps lointains ?

Pius Ngandu Nkashama

===============================

Tout possible.

Mais le vivre déjà

compte semailles trop amères.

Et la joie innocente

suppute les fleurs tombées.

Patrick Chamoiseau

===============================

J’ai vu mille choses de mes yeux-miroirs

J’ai entendu mille versions des exploits de mon homme

Dans les rues de la ville

Je ne sais plus où il a traîné ses vies multiples

D’homme du grand jour d’homme de la nuit

Des milliers de sourires l’accueillent à chaque pas

Je passe ma vie unique à l’attendre

A regarder le temps qui me gave me dévore

Au seuil de quelle demeure a-t-il ôté ses babouches

Je ne sais pas s’il sera là demain

Je travaille de mes mains du matin jusqu’au soir

Je tisse le pagne de son absence infinie

Mais ma peau de soleil ignore

La tristesse de l’absence la paresse de la présence

J’attends avec joie le retour du conquérant

Tanella Boni

===============================

Rat des villes. Rat des villes shooté à “Santa Barbara” et “Dallas”. Villageois planétaire, évidemment. Coxeur. Apprenti-chauffeur. “Coiffeur diplômé de Paris”. Mécanicien d’enfer. Philosophe urbain. Dealer. Tireur du diable… sapeur. Don Juan. Inventeur. Soukousseur. Chair à canon. Imitateur. Machin vitriolique historiquement fiché, toujours ségrégué, Black is beautiful. Beautiful, jeune, et désenchanté. Black vit au cœur de la ville grise, l’interminable labyrinthe le long duquel s’allument et s’éteignent les phares de son improbable modernité. Black a l’air d’un taxi collectif abandonné en pleine autoroute, et qui attend son pétrole pour repartir butiner l’horizon des quadratures. Des millions d’années, déjà, qu’il attend. Alors, de temps en temps, il klaxonne et allume les phares du taxi en panne.

Kangni Alemdjrodo

===============================

Nous sommes riches, trop riches en terres, en enthousiasme, en paroles, en danses. Trop pourvus pour devenir miséreux comme ils le prédisent. Ce n’est pas par manque d’eau que le crocodile sort du fleuve pour aller sur la berge lécher la rosée du matin.

Ahmadou Kourouma

===============================

Au fond de l’abîme des amours, baigné de la senteur des tranquillités, je suis l’être en dérive qui attend d’échouer entre tes seins.

Jean Luc Raharimanana

===============================

Ni Ponant

Ni Levant

Mais les failles d’un dos fouetté par les pluies

Les brûlures d’un ventre qui, croit-on, a fini de donner

L’amour d’une vie sèche par absence d’amour

C’est par-là qu’il faut aller le chercher

le charme délétère du soleil

Tierno Monénembo

===============================

Cet homme ne serait pas “né” s’il avait su d’avance la réelle condition de cette terrestre vie. Sa tenue symbolisant la “civilisation européenne”, l’horreur qu’exprime son “visage” semble décrire irréfutablement la diabolique panique dans laquelle se déroule la “Guerre européenne”.

Frédéric Bruly Bouabré

ORIGINAL PORTRAITS :

Feb 19, 2012 | Laboratoire en

Legend(s) is a creation initiated in 1994 in Echirolles, a suburb of Grenoble, having to face a difficult coexistence of communities. The idea was then developed Sarajevo, at the time of the crazy logic of ethnic purification, then in Abidjan and Dakar, these suburbs of the world where coexistence was becoming unimaginable.

When elaborating « Legend(s) », Philippe Mouillon has in mind this sentence and the famous press photographs showing the women of so many countries in search of their lost son or husband, as well as this sentence from Gilles Deleuze: “We are always experiencing the confabulation of the other”.

He had witnessed city after city this new daily neighbourhood of a different scale, global, and he had felt an imperative to think out and invent new symbolic landmarks.

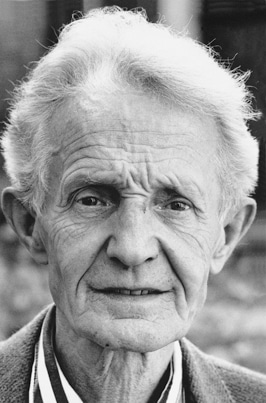

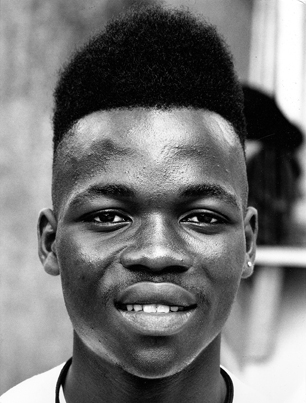

Legend(s) is a work of art in process: firstly, Maryvonne Arnaud portrays anonymous inhabitants. This gesture is achieved with such humility and such resolution that she is allowed to reach a rare quality of intimacy with the people she photographs. She tells them what she means to do straight away and quite simply. Her photographies are taken full face, quite close, so that each individual stands out freed from the social characteristics attached to this environment or clothes.

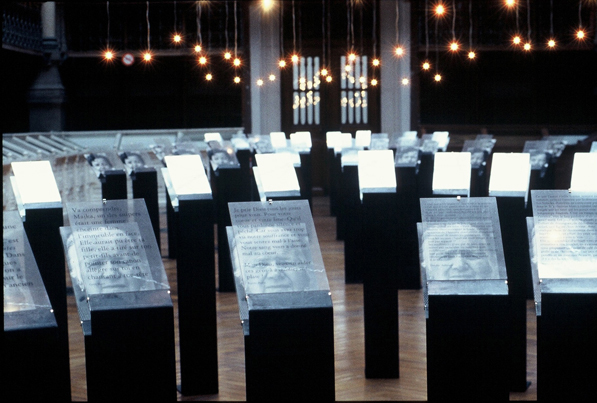

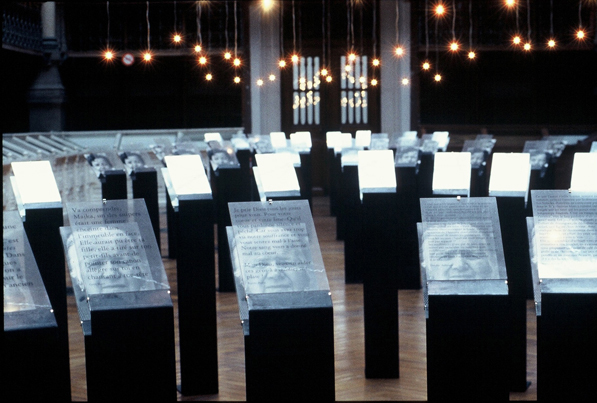

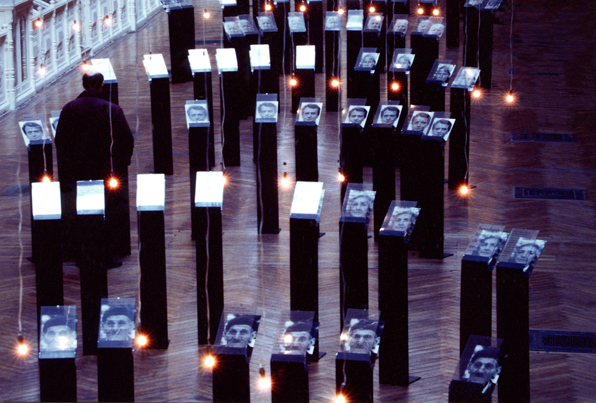

Ten portraits of men and five portraits of women are then chosen and sent to twelve writers who live further and further away from the place where the photos have been shot, as if on concentric circles framing the epicentre of the event.

The original prints, once in the hands of each writer, paradoxically generate intimacy as in a family album of unknown ascendants. Each writer, inspired by this proximity with the anonymous face can then write legends. All writers legend all the portraits: the result is a teeming multiplicity. This multiplicity is then recreated by associating the real-scale images and their legends.

Légende(s) carefully blends into amalgam the spectator’s fate, the writer’s experience of the world, and the impalpable reality of the photographed subject. Identity, usually understood as rooted, unique, sometimes atavistic, can be widened and diversified. Legende(s) thus opens a space where the singular can mix with the universal, allowing an insight in someone else’s thoughts. Someone else who is no longer a strange foreigner, but can be ranged among my folks.

ORIGINAL IMAGES BY Maryvonne Arnaud,

ORIGINAL TEXTS BY Velibor Colic´, Vidosav Stevanovic´, Abdelwahab Meddeb, Vaclav Jamek, Eqrem Basha, Ismaïl Kadaré, Jasmina Musabegovic´, Demosthenes Davvetas, Nédim Gürsel, Danièle Sallenave.

I know you can’t sleep at night; neither can I. I look for my lost generation. Most of us need time to live and dance, to play the dance of life rather than the dance of death, to find again what was lost and, besides, all that remains to be found.

In the shelters of Sarajevo, in the ossuaries of Srebrenica, under the boughs of Igman, I search for my generation, burnt to death.

Do not fear for my future. Help me find it.

Eqrem Basha

Close your eyes tight, as tight as you can, and imagine a rose. An ordinary rose, a red one, like those in the garden.

Remain thus for a while and then look again at reality.

Just like a soap bubble the imagined rose will vanish, with its leaves (where a few dew drops gleam) and so will its stem and the inconsolable sword-like thorns.

Of the rose nothing will remain but the scent, which will always enable us to close our eyes and dream this rose anew.

An ordinary rose, red, such as they grow in the garden, this rose I give you, unknown in Sarajevo.

Velibor Colic

In my eyes, the gloomy shadow of war. Must we live? Yes, we have to. But this life will be meaningless if, in peace, victims must be sacrificed again, the murderers rewarded again. This also depends on you who are staring at me.

Vidosav Stevanovic

A song of snow

behind the curtain of wind

Abdelwahab Meddeb

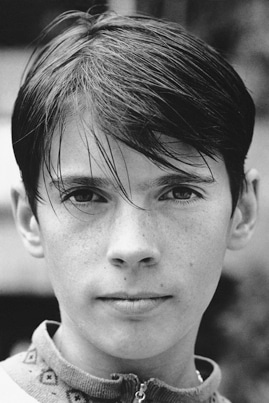

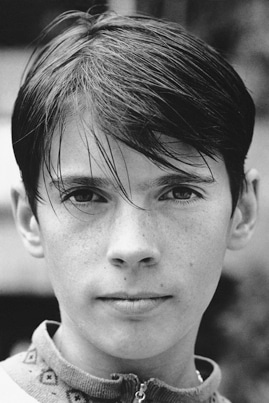

At first this child is handsome, with dark horizontal lines which frame his face, with his freckles, his dark eyes watching, with his long fringe scattered about. Is it a tiny chain, glinting in the hollow between his neck and left shoulder?

As handsome as a promise? The fringe however is slightly over refined, a little too sophisticated. He is a young western boy: one wouldn’t hesitate a minute to give him his skate board and walkman.

It is not evil to be a western boy. It is a mere dream of dignity and simple happiness, of comfort including toilet soap, when one has seen so many maimed limbs and so much rubble.

Besides what do we know of the child’s feet and hands? The promise is what we can’t see: the scar, the secret wound which perhaps he doesn’t know yet, the ingentive which will require him to achieve something.

Vaclav Jamek

Today there’s no school although it is Monday.

And yesterday we didn’t play basket-ball in the yard behind the blocks of flats.

The street is stripped and deserted. Last winter we cut all the trees.

It’s cold and it’s raining.

September has come again and again we have no school.

Velibor Colic

…They’ve opened our school again. Seated on our chairs we’ve counted ourselves. Hardly half of us are present. We’ve studied our mother tongue, physics and Latin…

Our school with broken windows, destroyed walls, cartridge shells, is surrounded by bags of sand. Today we’ve opened our school.

We’ve cleaned our yard from hatred and we’ve counted ourselves. We’ll go on…

Eqrem Basha

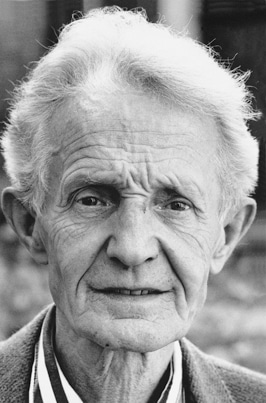

She is a mother. The milk that fed her children was the very substance of humanity.

The same for her body, when she was young. Her wrinkles today, her white hair, the aroma of the bread she baked, all this belongs to the human race. But there are offices, headquarters, clubs, secret meeting places where people think just the opposite.

Ismaïl Kadaré

How much suffering can a single eye encompass? And through how many horrid ordeals and evil trials can a single head be tested? Just like a bridge tested for its reliability.

Jasmina Musabegovic

He has gone away to somewhere else, singing a song whose sealed words have roamed among the ruins ever since the midst of times. Rising above the smoke and huddled together the souls eagerly look for the oxygen of this impenetrable song.

Demosthenes Davvetas

True, I saw little in Sarajevo, almost nothing. For instance I didn’t see the people queueing for bread under a shower of shells. Nor did I see the people killed while carrying water. Nor blood run and dogs drinking it. I didn’t see the neighbouring villages either, with their girls thrown into the river after they had been raped, nor the children run over by tanks, nor those tortured to death. No, in Sarajevo I saw nothing. Not even the little girl wounded by a sniper while she walked back from her mother’s burial. I suffered neither from hunger nor from fear. I didn’t see the people being driven mad living a nightmare from which they’ll never come out. I didn’t see the dead either, but I saw their tombs. The date of birth varied but that of their death was always the same. Because they had all died the last two years. I also saw the ruined houses, the post office building burnt down, and that crowd of cripples suddenly fill the streets. True, I didn’t see that war. But I saw its face. In Sarajevo, my love. I won’t forget.

Nédim Gürsel

Someone who has seen the war, one who has lived through the war, someone who has lost everything in the war and no longer hopes for anything, what does he ask for?

He doesn’t say: help me, listen to my complaint, come to my rescue.

He says: “Look at me” as a child does at nightfall.

Ringing in the cold silence, when totally forsaken, forsaken by all the powers and all aid, man’s final question in the distance echoes Job’s scream: “What sort of face was mine when my mother was not yet born? What sort of face is mine, if no one looks at me?”

Suffering is meaningless and will not be redeemed, people are unconcerned even in their demonstration of pity, the guilty will remain unpunished, and in the end, all will be forgotten.

He knows it.

Then he meets the gaze focused on him by the photographer’s lens.

But this gaze is in no way an answer;

it only makes visible, multiplied and heartrending, the last question of man, when he has relinquished all

“who am I when no one looks at me?”

Danièle Sallenave

It looks as if our faces now were only one.

As if our grief had become his.

So many times we went and so many times we came back.

The water we drink, the air we breathe, the soil we tread upon… The God we pray, the voice bursts from our throats…

Our beloved dead, our missing, our humiliated relatives…

Our sadness, our immense sadness.

It looks as if our faces now were only one.

His…

Velibor Colic

Feb 19, 2012 | Laboratoire en

Moods of the world takes place in 1993 on an avenue of Echirolles, an ordinary French suburb. The site is painfully trite, but perfectly symbolic of a certain contemporary urbanity: continuous flows of cars, anachronistic pedestrian presence, dislocated juxtaposition of buildings, landscaped sham…!

Far from denying this reality, Philippe Mouillon seizes upon this territory and turns it upside down: he pitches up 30 road billboards in a line on the central-reservation of the avenue; next he sets up 30 mobile workmen’s huts, left and right of the traffic lanes; last he locates 30 geostationary radio satellites, somewhere in the infinity of the sky. He then asks 25 writers from all over the world to work on this project. Most of them belong to the populations who have been rushed and knocked, and crammed into those suburb blocks. The stage is set, « Moods of the world » can start!

He then associates 25 writers from all over the world to work on this project. Most of them belong to the populations who have been rushed and knocked, and crammed into those suburb blocks.

They are above all original and powerful voices. Nicole de Pontcharra, a poet herself, chose and coordinated the authors: Abdellatif Laabi, Sony Labou Tansi, Kangni Alemdjrodo, Tahar Bekri , Zeljka Corak, Florent Couao-Zotti, Gerty Dambury, Demosthenes Davvettas, Natacha de Pontcharra, Xavier Galmiche, Nedim Gürsel, Jacques Lacarriere, Koulsi Lamco, Eduardo Manet, Luis Mizòn, Wajdi Mouawad, Biram Ndeck Ndiaye, Jean Luc Raharimanana, Michèle Rakotoson, Eugène Savitzkaya, José Augusto Seabra, Leïla Sebbar, Kiflé Sélassié, André Velter and Marcel Zang.

Each writer is asked to communicate his mood everyday by fax- not an objective newspaper column nor a geostrategic analysis – nut his own intimate experience of the world, his anger, his imperatives, his love, his mood!

Texts are coming in waves from Algiers, Istanbul or Dakar, – a few words or a few lines – and are immediately keyboarded on computer and enlarged into posters of 4 X 3 meters, and then glued on road billboards…

But « Moods of the world » is also made up of the flavour of the voices and languages from all over the world, captured from the satellites by various frequencies loaded with the prints of the different time zones that give men’s lives their rhythms. This symphony is captured and amplified, then broadcast in each mobile workman’s hut on the road, changing them all into strange urban juke-boxes in which you can listen to a planetary vocal polyphony.

One is challenged by the excessive density of the event, one’s curiosity is startled. The texts being so monumental and sometimes developed on ten billboards in a row, one has to walk 500 meters to read through the whole text, and his physical approach to the meaning makes one uneasy.

« Moods of the world » has woven a critical original process of self-questioning, for the density of this urban contribution commands respect, and one feels somehow proud of belonging to the same places as his fellow countryman, his “idem” so to speak, and then he can’t resist questioning voices that come from further countries.

Each voice tells me, not the supposed objective reality of the happenings, as media do daily without challenging us, but it blends together the event with our very life and thus is communicated as the very essence of experience.

A genuine dialogue with my own experience of the world is thus made possible.

INTERVIEW WITH PHILIPPE MOUILLON

– Quelle est la genèse de l’humeur du monde ?

Philippe Mouillon : L’humeur du monde prend sa source dans une petite coupure de presse annonçant la mort de Tevfik Esenç, le dernier homme à parler Oubikhs, le 7 octobre 1992. Ce paysan caucasien avait été invité au Collège de France, il y a quelques années, par Georges Dumézil pour parler sa langue, l’une des plus difficiles au monde – elle comportait 82 consonnes que croisaient seulement trois voyelles! La langue Oubykh a perdu dans l’indifférence son ultime locuteur après un lent processus entamé il y a moins d’un siècle quand les Oubouchs arrivèrent dans l’empire ottoman, furent accueillis par les Tcherkesses, et se déshabituèrent peu à peu de leur propre langue.

– En quoi cette disparition vous semble-t-elle exemplaire?

Philippe Mouillon : En ce que des ruptures fondamentales ont lieu sans éveiller notre vigilance parce que l’échelle de temps à l’oeuvre échappe à notre durée de vie propre.”On ne prête jamais attention aux événements les plus importants”, écrit Milan Kundera dans le Livre du rire et de l’oubli. “On voit défiler les événements mais on ignore les raisons” précise Jean Luc Godard dans hélas pour moi.La mort du dernier homme à parler Oubikhs nous confronte à la disparition d’autres intelligences du monde que notre modernité méprise, ignore ou rejette. Elle est un indice parmi d’autres d’une mue nous arrachant d’une culture de sédentaire, d’une culture de paysans plurimillénaire et localisée au profit d’une culture de nomadisme planétaire.Nous nous arrachons, avec un sentiment de vertige, d’un paradigme rassurant mais partout en faillite, et transitons à tâtons vers un autre, encore bien opaque. Nos repères séculaires s’échappent. Où se joue aujourd’hui notre avenir ? Où devons-nous nous ancrer, nous relier, pour être nous-mêmes ? Que se joue de nous-mêmes à Sarajevo, Bruxelles, Tokyo, Tchernobyl, Alger…?Chacun ressent aujourd’hui, toutes classes sociales confondues, ce que les météorologues nomment “l’effet papillon”, combien un battement d’aile de papillon à la bourse de Tokyo, à Tchernobyl ou à Sarajevo peut avoir des conséquences majeures pour soi-même ici, dans sa montée d’escalier, conséquences sur lesquelles nous n’avons que peu ou pas de maîtrise. Notre destin semble nous échapper et ce sentiment d’impuissance peut produire ce repli frileux, cette crispation identitaire dont nous savons déjà le devenir potentiel tragique.Félix Guatarri écrivait quelques jours avant sa mort l’automne dernier: “Il y a dans cette chaosmose actuelle, des carrefours de possibles qui se profilent, y compris le pire qui peut advenir, le pire par rapport auquel nos imaginations sont défaillantes. Ce qui est peut-être là l’enjeu, c’est d’inventer des caisses de résonance, des chambres d’enregistrement, des agencements d’énonciations au moment où tous les interlocuteurs traditionnels semblent avoir le souffle coupé”.

– Comment répondre à cette opacité dont vous parlez ?

Philippe Mouillon : L’une des exigences de nos sociétés individualistes de marché, c’est que les expériences restent la propriété de chacun: “j’te raconte pas” disent les adolescents d’aujourd’hui à longueur d’année ce qui ne veut pas dire “je pourrais t’en parler pendant des heures” mais bien ce que les mots disent : nous sommes chaque jour plus pauvres en expérience communicable. Walter Benjamin dans un texte intitulé “expérience et pauvreté” repère cet appauvrissement de l’essence de l’expérience et tente de trouver un sens à l’art dans la mesure de cet appauvrissement. L’humeur du monde crée un rapport original à la filiation en invitant l’autre à raconter, se raconter, me raconter. Et l’autre, de lointain devenant prochain, et me racontant non pas l’en-soi des événements (ce que font les médias jour après jour sans nous concerner) mais en incorporant l’événement dans sa vie même pour me le communiquer comme sa propre expérience, dialogue avec ma propre expérience du monde et établit avec moi qui l’écoute un rapport de l’ordre de la filiation.

– Comment inscrivez-vous votre intervention dans la rue et pourquoi le faire dans ce site précis ?

Philippe Mouillon : L’humeur du monde prend sa place sur une vaste avenue d’Echirolles en banlieue de Grenoble, possédant tous les attributs du paysage périurbain : flux automobile continu, présence piétonne presque anachronique, voisinage disloqué de centres commerciaux et d’immeubles… En ce sens, le site est exemplaire d’une urbanité construite sur la négation de toute singularité. Ce constat fut pour moi déterminant, d’autant que la complicité fut immédiate avec l’équipe d’ingénierie urbaine et culturelle de cette ville, un ensemble d’individus remarquables qui ont acquis la conviction qu’une réponse platement matérielle ne résoudra pas les maux qui minent ces espaces. Ces non-lieux, en nous confrontant à la perte de tout repère connu, nous angoissent si fortement que nous leurs faisons endosser les parts d’ombre, d’innommable, d’indicible de la société. Loin de dissiper la vérité du lieu, de nous en distraire, de nier le vécu de sa population, l’humeur du monde tente d’en amplifier les traits singuliers, de s’ancrer dans le territoire et dans son histoire.

-Pourquoi parlez-vous de sculpture urbaine ?

Philippe Mouillon : L’humeur du monde compose un volume localisé, celui de l’avenue, dans lequel pénètre physiquement l’observateur en mouvement et un corpus illimité d’ondes radiophoniques réverbérées par une trentaine de satellites stationnant à quelques kilomètres de la surface terrestre, et un réseau d’individus singuliers inscrits territorialement sur les cinq continents. Le et est très important pour moi qui suis issu d’une culture occidentale du ou.

– Vous accumulez et articulez des temporalités multiples qui, paradoxalement, conjuguent intimité et éloignement, vitesse de la lumière et méditation?

Philippe Mouillon : Il me semble nécessaire d’ébranler notre expérience corporelle du temps et de l’espace. Nous vivons et conjuguons sans cesse des données transportées en temps réel du bout du monde et d’autres accumulées par 20 000 ans d’expériences locales. Fernand Braudel dans “L’identité de la France” explique que les zones géographiques d’utilisation de certains savoir-faire précis comme les couvertures de toits (qui sont là en ardoise, ici en tuile creuse…) révèlent les limites d’extension territoriale des armées romaines il y à 2 000 ans. Or, cet étirement démesuré, géologique, du temps coexiste avec une fragmentation extrême qu’étudie méthodiquement Paul Virilio lorsqu’il souligne qu’aujourd’hui ” la seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’atome de Césium 133 dans son état fondamental” mais je vous rassure, cette définition sera prochainement abandonnée puisque les recherches actuelles tentent de piéger le Césium à -273,15 degrés Celsius et en état d’apesanteur afin d’affiner cette précision par 1000 !

– Pouvez-vous nous décrire l’architecture acoustique de “L’Humeur du Monde” ?

Philippe Mouillon : De tous les continents sont captés et concentrés localement des sons et des mots. Les sons proviennent de fréquences radiophoniques plus ou moins lointaines, polyphonie planétaire relayée par des satellites géostationnaires sonorisant 30 abris mobiles de chantier comme d’étranges juke-box urbains. L’addition de ces fréquences différentes pour chaque abri, de ces langues multiples, de ces fuseaux horaires, de ces voix et de ces silences, génère un résultat acoustique variant selon l’emplacement du spectateur, sa vitesse de déplacement ou l’heure de son passage, mais variant aussi selon la mise en espace physique des abris de chantier, réinventée chaque matin.

– Et l’architecture littéraire ?

Philippe Mouillon : Les mots proviennent de 25 écrivains du monde, pour la plupart francophones, qui en dix mots, en dix lignes ou en dix pages interviennent sur le site par correspondance avec un texte original, poème ou prose, rendant compte de leur perception de l’état du monde. Chacun transmet son humeur vis-à-vis du monde, non pas une analyse géostratégique ou une synthèse journalistique mais son expérience intime du monde. Agrandis au format de 22 panneaux d’affichage routier puis installés en alignement sur l’avenue, ces textes sont encollés quotidiennement et confrontent le regard singulier d’un écrivain puis d’un autre aux quelque 30 000 automobilistes entrant chaque jour dans la sculpture.

– Comme autant de regards autres sur le monde ?

Philippe Mouillon : Face au regard de “l’autre”, nous ne pouvons que constater le caractère limité, confus, souvent non pertinent de nos critères de perception, combien il y a ici, à deux pas, comme là-bas, aux confins de la planète, des regards sur le monde dont la nécessité nous confronte à une énigme. Cette énigme face à l’obscurité, face à l’ambigu peut ouvrir en chacun un processus de crise, de questionnement sur soi-même et, peut-être, un modeste processus de dialogue avec l’autre, même précaire, même fait de malentendus. Entendre, goûter, respecter la diversité, c’est prendre, in fine, confiance dans sa propre singularité.

ORIGINAL TEXTS

here come the tribes,

they come out of the dustbin of our dreams

and out of the desert gained on love

they will take it out on books

on women, on kites

they will devastate the gardens of childhood

finish off wounded words

here are the tribes,

with our slaves hands

they will build new pyramids

another Babel Tower

before getting beaten

by the old malediction of empires

my god

surprising how history can repeat itself!

Abdellatif Laâbi

Le vent travaille pour nous.

Il sèche le linge et transporte les paroles et les gestes.

Ainsi on sait, à des kilomètres à la ronde, que tu coupes du bois, que tu fends des bûches très dures avec une lourde cognée.

On sait, à des kilomètres à la ronde, que tu cloues le couvercle d’un cercueil. Tout le monde apprend peu à peu sur quel chemin tu marches.

On entend tes enfants. et le coq se manifeste partout.

Le vent nous mélange les uns aux autres car il transporte les cheveux, les fumées montantes et rampantes.

Tout le monde apprend quel jour ta voisine fait des crêpes, des beignets ou des gaufres.

Le vent nous lie et fait tinter les grelots et le rameau de buis contre l’arrosoir plein.

Le vent nous remplit de silence et de bruit. Le vent balaie la poussière et nous renvoie les songes anciens.

Le vent nous remplit de trouble et d’insomnie mais le vent aussi nous endort lentement ou avec la dextérité et la vivacité d’un prestidigitateur.

Le vent nous pousse au derrière et le vent nous arrête en pleine course

Le vent nous épluche et nous use.

Nous nous appuyons contre le vent car le vent nous préserve du vide.

Eugène Savitzkaya

J’agrandis

mon coeur

jusqu’à ton ventre

chaudement

chaque jour est pour nous jour lisible d’âme

et ce monde pourtant tordu condamne mon coeur à la vacance éternelle.

Je sens que l’hiver n’a plus de puissance sur ton endroit où l’âme brûlent tant de petits copinages.

Le temps halète sur les berges de ton grand ventre comme du velours

Demain

nous ferons l’amour avec l’insomnie et la lumière.

Seulement sache demain un trèfle boira l’orchidée et le ciel en sera rempli de sommeil.

Tous ces gens goulus délivrés de ta lèvre

demain

viendront boire tes dents

en feux

et ta bouche

et ton front.

Toi Shimonne

tu seras perpendiculaire aux petits matins

chantants d’amour, nue et livrée.

Tu seras perpendiculaire aux petits matins uniques

j’attendrai

la vague

et ta voix et tes yeux et le corail et ton odeur dure de femme férue

et ensemble

nous allons fustiger le grand complot où je te laisse pleurer d’amour.

Où je te laisse pleurer de baisers fumants.

Demain, comme tu sais sera le jour du déluge.

Sony Labou Tansi

J’aurais tant voulu vous oublier, menteurs

lorsque vous m’assuriez que la guerre était une chose mauvaise

qui devait disparaître pour que naisse la liberté !

Vraiment, enfoirés, j’aurai tant voulu vous casser la gueule pour vous faire connaître la guerre qui sévit en moi.

Enculés

Je vous insulterai longtemps encore,

jusqu’à ce que vous fassiez silence SILENCE ! Entendez-vous?…Enfants de putes !

Ecoutez-la ! La guerre !

Ecoutez comme elle est belle ;

Ne l’entendez-vous pas qui tombe ?

Ne l’entendez-vous pas dites-moi qui tombe entraînant avec elle la chute du ciel ?

Ne l’entendez-vous pas, misérables ?

Ecoutez ce que je vous dis !

La guerre…C’est la guerre…

Elle est belle…

Tout ces corps qui tombent

Et ces immeubles qui s’effondrent !… C’est la ville qui se met à genoux !

Un arbre explose !

Cela est si beau

J’aurais tant voulu oublier vos visages, menteurs.

Allez !

Retournez à vos larmes, connards,

Retournez à vos cigarettes sournoises,

Enfants de chiens !

Je ne crois pas en vous

Vous êtes les assassins,

Ceux qui camouflent leurs armes.

J’aurais tant voulu vous oublier, menteurs,

Lorsque vous m’assuriez de votre compassion…

Ahhh! Je vous étranglerai avec plaisir

Pour voir enfin en vous lueur humaine,

Lueur de vie, de survie,

Pour voir en vous la panique animale

Qui vous fera ressembler aux bêtes

Je vous étranglerai de mes dix doigts

En riant d’un grand rire

Pour vous faire goûter à ma haine

Qui est en moi, pour vous…

Vicieux ! Lubriques !

Vraiment, merdeux, j’aurais tant voulu vous oublier

Je vous étranglerai, car pour vous tuer, je ne peux pas faire autrement;

Je n’ai pas d’argent pour acheter une mitraillette et vous descendre…

Salauds ! Que je vous tirerai dedans, à grandes gorgées,

Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac

Que je vous hais, que je vous déteste !

Vous m’avez fait croire que la guerre était une chose mauvaise

Et je vous ai cru !

Malheur à vous, malheur,

Et malheur à moi

J’ai 24 ans,

Je suis vieux et lent,

Demain c’est la mort.

Bien…Bien…

Mais soyez assurés que cet instant

Où mon coeur s’éteindra,

En refermant mes yeux pour la dernière fois

J’aurai sur mes paupières blanches

Vos faces hideuses

Que pourtant, vraiment,

J’aurais tant voulu oublier, menteurs,

Vous qui m’assuriez du bonheur de vivre sur cette terre énorme.

Wajdi Mouawad

XAVIER GARCIA / Extract from Le petit tour du monde

[mp3j track=”humeurdumonde.mp3″ autoplay=”y”]